言語文化クラス

~言語や文学を追究して文化・異文化をより深く学びます~

言語文化クラスでは、あらゆる文化の中心とも言える「ことば」に注目して、その構造、教え方、文学などを学び、深く文化を研究するクラスです。国語や英語の教員、外国人に日本語を教える日本語教員をめざしている方、また、広く国内外の言語に関する文化について学びたいと考えている方に対応しています。

言語文化クラスでは、あらゆる文化の中心とも言える「ことば」に注目して、その構造、教え方、文学などを学び、深く文化を研究するクラスです。国語や英語の教員、外国人に日本語を教える日本語教員をめざしている方、また、広く国内外の言語に関する文化について学びたいと考えている方に対応しています。

特徴的な授業

日本語学演習

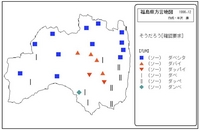

福島県を中心とする東北方言の調査実習を行います。受講者全員で計画を立て、夏休み中に実際に現地へ出かけて、地元の方々から方言をうかがいます。これまでに福島市、磐越東線沿線、白河市、阿武隈急行沿線、羽越線沿線などで調査を実施しています。

異文化理解

この授業では、異文化理解について理論と実践を身につけることを目標としています。まず、コミュニケーション・ギャップを中心として、異文化コミュニケーションに必要な基礎的概念を知識として身につけます。その後、ロールプレイやケーススタディなど様々なアクティビティを通して、異文化コミュニケーションにおける問題を体験的に認識します。その後、ペアやグループでのふりかえりを行うことで、異文化コミュニケーションの問題解決を図る力を身につけます。

卒業後の進路

小中学校・高校教員、日本語学校、英会話講師、出版・マスコミ、旅行・サービス業、NGO、公務員 など

ゼミの紹介

- 朝賀俊彦ゼミ

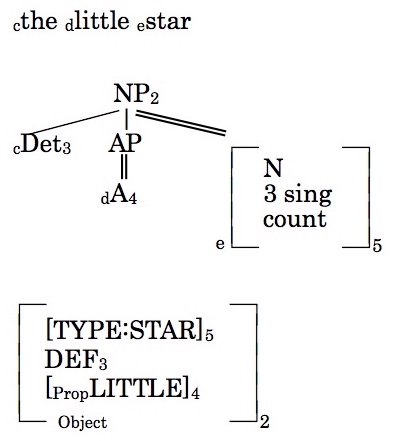

ゼミでは、英語を中心にことばの仕組みの研究を行っています。人間の言語は音声と意味が単語や文という形のまとまりとして結びつくことで成り立っており、その結びつき方には普段意識されない規則性が隠れています。ことばの仕組みの研究は、そのような隠れた規則性を見つけ出そうとする取り組みです。ゼミ生は、自分の興味に基づいた研究テーマを選び、勉強の成果を持ち寄って、お互いに学び合いながら研究をすすめています。

ゼミでは、英語を中心にことばの仕組みの研究を行っています。人間の言語は音声と意味が単語や文という形のまとまりとして結びつくことで成り立っており、その結びつき方には普段意識されない規則性が隠れています。ことばの仕組みの研究は、そのような隠れた規則性を見つけ出そうとする取り組みです。ゼミ生は、自分の興味に基づいた研究テーマを選び、勉強の成果を持ち寄って、お互いに学び合いながら研究をすすめています。- 飯嶋良太ゼミ

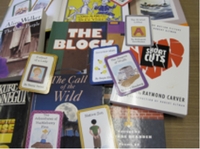

アメリカ文学のゼミです。主な目標は、北米の作家が英語で書いた小説や詩や演劇台本などを英語で読めるようになることです。最初は絵本や、非常に簡単な英語で書かれた本を訳さないで大量に読む多読から入り、さまざまな本を読みながら徐々に児童文学や本格的な原書に接近して行きます。必要に応じて朗読や音楽を聴いたりヴィデオを観ることもあります。北米の文化や英語の読書に興味のある人むけです。

アメリカ文学のゼミです。主な目標は、北米の作家が英語で書いた小説や詩や演劇台本などを英語で読めるようになることです。最初は絵本や、非常に簡単な英語で書かれた本を訳さないで大量に読む多読から入り、さまざまな本を読みながら徐々に児童文学や本格的な原書に接近して行きます。必要に応じて朗読や音楽を聴いたりヴィデオを観ることもあります。北米の文化や英語の読書に興味のある人むけです。- 井實充史ゼミ

奈良・平安時代を中心とする古典文学や、中・高の古典教育について研究します。高校で習った古文をもっと深く勉強したい、あるいは教師となって教えたいと思う学生たちが、励まし合い競い合いながら共に学んでいます。先輩が後輩の面倒をよくみるのが当ゼミの特徴です。卒業生には小中高の教員が多く、国語教員を目指す人にはお勧めです。また、最近は民間企業や公務員を目指す学生も増えており、いろいろな学生が集まって古典文学を楽しんでいます。

奈良・平安時代を中心とする古典文学や、中・高の古典教育について研究します。高校で習った古文をもっと深く勉強したい、あるいは教師となって教えたいと思う学生たちが、励まし合い競い合いながら共に学んでいます。先輩が後輩の面倒をよくみるのが当ゼミの特徴です。卒業生には小中高の教員が多く、国語教員を目指す人にはお勧めです。また、最近は民間企業や公務員を目指す学生も増えており、いろいろな学生が集まって古典文学を楽しんでいます。- 川田潤ゼミ

<ここではないどこか>。ユートピアやファンタジーなど、文学は、<過去・あの場所>と<いま・ここ>を使って、<まだ考えられていないもの>を想像/創造します。このゼミでは、さまざまな文化(過去と現在)と個人の欲求や希望(未来)に関する知識を深めながら、(過去の)文学研究に加えて、(現在や未来の)社会と私たち自身へのまなざしも養うことを目的としています。ゼミでは、各自が自分の興味があることについてリサーチをしながら、それを発表して、議論を行います。

<ここではないどこか>。ユートピアやファンタジーなど、文学は、<過去・あの場所>と<いま・ここ>を使って、<まだ考えられていないもの>を想像/創造します。このゼミでは、さまざまな文化(過去と現在)と個人の欲求や希望(未来)に関する知識を深めながら、(過去の)文学研究に加えて、(現在や未来の)社会と私たち自身へのまなざしも養うことを目的としています。ゼミでは、各自が自分の興味があることについてリサーチをしながら、それを発表して、議論を行います。- 佐藤元樹ゼミ

学校で学んだ英語の構文や、学校では扱われなかった英語の言語現象について研究しています。辞書や文法書を見ると、文法規則や構文の種類は無数で複雑に思われるかもしれませんが、理論言語学から英語を見ると、文や句を組み立てる仕組みは単純であり、少数の単純な規則から構文の特徴が説明できることが分かります。ゼミでは、各自が興味のある言語現象について調査し、その背後にある統語や意味特性の解明を目指しています。

学校で学んだ英語の構文や、学校では扱われなかった英語の言語現象について研究しています。辞書や文法書を見ると、文法規則や構文の種類は無数で複雑に思われるかもしれませんが、理論言語学から英語を見ると、文や句を組み立てる仕組みは単純であり、少数の単純な規則から構文の特徴が説明できることが分かります。ゼミでは、各自が興味のある言語現象について調査し、その背後にある統語や意味特性の解明を目指しています。- 澁澤尚ゼミ(漢字・漢文学ゼミ)

このゼミでは、漢文で書かれた文学・思想・歴史のほか、神話伝説や漢字文化などについて研究しています。漢文学は、文学だけにとどまらない広大深遠な学問です。卒業研究では、杜甫・李白、論語・老子、史記・三国志だけではなく、太陽神話・洪水神話、桃と神仙思想、お茶やお酒の文化史、三国志演義の人物像、古代の音楽文化、シルクロード、また小中学校における漢字教育、高校における漢文教育、漢字・故事成語の成り立ちなど多様なテーマが選ばれています。

このゼミでは、漢文で書かれた文学・思想・歴史のほか、神話伝説や漢字文化などについて研究しています。漢文学は、文学だけにとどまらない広大深遠な学問です。卒業研究では、杜甫・李白、論語・老子、史記・三国志だけではなく、太陽神話・洪水神話、桃と神仙思想、お茶やお酒の文化史、三国志演義の人物像、古代の音楽文化、シルクロード、また小中学校における漢字教育、高校における漢文教育、漢字・故事成語の成り立ちなど多様なテーマが選ばれています。- 中川祐治ゼミ

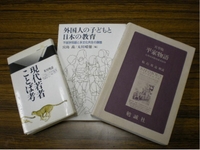

中川ゼミでは、日本語と日本語を教えることについて研究しています。日本語は、時代とともに変化していきます。変化という歴史的な観点からみれば、平安時代のことばも江戸時代のことばも、最近の若者ことばもその対象になります。歴史的な観点から日本語を捉える、これがゼミのテーマの一つです。もう一つのテーマは、日本語を母語としない人に対する日本語教育です。福島県でも外国人住民が増え、それを地域の中でどう活かすかが課題となっていますが、このような問題もゼミの重要なテーマになります。

中川ゼミでは、日本語と日本語を教えることについて研究しています。日本語は、時代とともに変化していきます。変化という歴史的な観点からみれば、平安時代のことばも江戸時代のことばも、最近の若者ことばもその対象になります。歴史的な観点から日本語を捉える、これがゼミのテーマの一つです。もう一つのテーマは、日本語を母語としない人に対する日本語教育です。福島県でも外国人住民が増え、それを地域の中でどう活かすかが課題となっていますが、このような問題もゼミの重要なテーマになります。- 半沢康ゼミ

日本語方言の研究。東北地方を中心に,方言変化と方言意識・アイデンティティとの関連,方言変容・伝播の様相の解明をテーマとして研究を行っています。

日本語方言の研究。東北地方を中心に,方言変化と方言意識・アイデンティティとの関連,方言変容・伝播の様相の解明をテーマとして研究を行っています。

担当する演習の授業で福島県を中心とする東北方言の調査実習を行っています。受講者全員で計画を立て,夏休み中に実際に現地へ出かけて,地元の方々から方言をうかがいます。これまでに福島市,白河市,郡山市,磐越東西線沿線,阿武隈急行沿線,阿武隈高地などで調査を実施しています。- 高橋由貴ゼミ

本ゼミでは、明治から現代までの日本近現代の文学について探究しています。授業は、ゼミ生による発表と議論を中心に進められます。各時代の詩・小説・評論といった文芸ジャンルに触れ、一つ一つの言葉にじっくり向き合い、その修辞や様式を総合的に検討します。ゼミ生の皆さんには、日本文学の歴史性と多様性に対する理解を深めると同時に、文学研究を通して様々な価値観・世界観を体験し、より多元的で柔軟な思考と感性を涵養して欲しいと思っています。

本ゼミでは、明治から現代までの日本近現代の文学について探究しています。授業は、ゼミ生による発表と議論を中心に進められます。各時代の詩・小説・評論といった文芸ジャンルに触れ、一つ一つの言葉にじっくり向き合い、その修辞や様式を総合的に検討します。ゼミ生の皆さんには、日本文学の歴史性と多様性に対する理解を深めると同時に、文学研究を通して様々な価値観・世界観を体験し、より多元的で柔軟な思考と感性を涵養して欲しいと思っています。- 髙木修一ゼミ

英語教育に関わる様々な問題について、理論に基づいた研究を行います。卒業研究のテーマとしてはリーディングとテスティング(評価)が中心となりますが、スピーキングの評価、日本におけるタスク中心教授法についてなど様々な学生が在籍しています。主な研究方法は文献調査になりますが、進捗次第では実験研究を行うことも可能です。ゼミの進め方としては、各自が研究テーマについてリサーチを行い、その内容についてディスカッションを行っていきます。ゼミの学生には、自分の興味を追求する楽しさを味わってもらいたいと思っています。

英語教育に関わる様々な問題について、理論に基づいた研究を行います。卒業研究のテーマとしてはリーディングとテスティング(評価)が中心となりますが、スピーキングの評価、日本におけるタスク中心教授法についてなど様々な学生が在籍しています。主な研究方法は文献調査になりますが、進捗次第では実験研究を行うことも可能です。ゼミの進め方としては、各自が研究テーマについてリサーチを行い、その内容についてディスカッションを行っていきます。ゼミの学生には、自分の興味を追求する楽しさを味わってもらいたいと思っています。- 髙田英和ゼミ

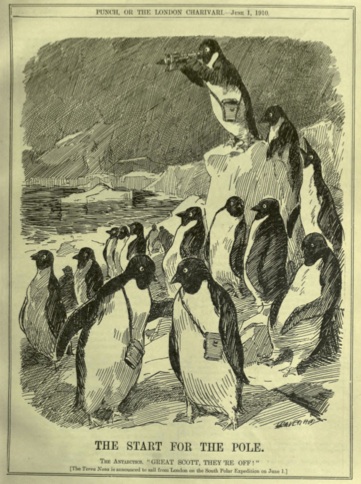

このゼミでは、主に19世紀末から20世紀初頭にいたるイギリス文学作品(リアリズム小説、モダニズム小説、児童文学)について、その当時の社会・文化的状況(帝国主義、ナショナリズム、自由主義など)を踏まえて、研究しています。ゼミでは、イギリスで生み出された文学作品が、どのように、その当時の時代思潮と、また、(その時代の/その時代を越えた)他の作品群と相互に関連しているかを探ることによって、個々の作品を読んだだけでは分かりにくい諸問題(資本主義、ジェンダー、セクシュアリティなど)をあぶり出し、そして、その意味について考えていきます。ゼミは、基本的にゼミ生によるリサーチ、発表、議論を中心に進みます。

このゼミでは、主に19世紀末から20世紀初頭にいたるイギリス文学作品(リアリズム小説、モダニズム小説、児童文学)について、その当時の社会・文化的状況(帝国主義、ナショナリズム、自由主義など)を踏まえて、研究しています。ゼミでは、イギリスで生み出された文学作品が、どのように、その当時の時代思潮と、また、(その時代の/その時代を越えた)他の作品群と相互に関連しているかを探ることによって、個々の作品を読んだだけでは分かりにくい諸問題(資本主義、ジェンダー、セクシュアリティなど)をあぶり出し、そして、その意味について考えていきます。ゼミは、基本的にゼミ生によるリサーチ、発表、議論を中心に進みます。- 高橋優ゼミ

ドイツ文学の代表的作品を日本語訳で読み、内容について議論します。学生には順番でレジュメとプレゼンを担当してもらいます。ドイツ語の知識は必須ではありません。ドイツ文化、ドイツ文学に興味を持っている学生を歓迎します。ドイツ文学の作家って、誰を思い浮かべますか?ゲーテ?ヘッセ?グリム兄弟?カフカ?どれも、一筋縄ではいかない人ばかりですが、そんなドイツ文学の奥の深さをぜひ味わってください。議論を重ねるうちに「何か」が見えて来るはずです。

ドイツ文学の代表的作品を日本語訳で読み、内容について議論します。学生には順番でレジュメとプレゼンを担当してもらいます。ドイツ語の知識は必須ではありません。ドイツ文化、ドイツ文学に興味を持っている学生を歓迎します。ドイツ文学の作家って、誰を思い浮かべますか?ゲーテ?ヘッセ?グリム兄弟?カフカ?どれも、一筋縄ではいかない人ばかりですが、そんなドイツ文学の奥の深さをぜひ味わってください。議論を重ねるうちに「何か」が見えて来るはずです。